天守指図考察・・・七重目

天守指図考察・・・七重目

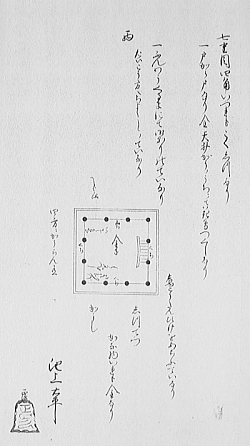

安土城天主の最上階です。 (図の中の記事)

七重目 四角 いつれも こくしつ なり

一 戸から戸なり 金天井がうノうち二て花鳥つくしなり

一 ふんわう くるまにて 御なりのていなり

たいこう方へ ちょくしノていなり

しゅこうたんひけをあらふていなり

かな物いれも金なり

四方二かうらん有

池上右平 (篆刻印)

■ 扉と天井

扉は、「戸唐戸なり」と書かれ、四方の中央柱間に くち (出入り口)の書きこみが有り、その他の壁の部分に書かれている小さい字は、画題の書きこみと思われます。この事から、安土城の6階にあたる七重目は、四方の中央に桟唐扉が付けられ、両脇の壁に、絵がかかれていたと考えられます。

また、安土日記には、この階の部分に狭間戸黒漆塗り、と書かれています。 一般に城郭関係で狭間といえば、弓狭間や鉄砲狭間などの、敵を攻撃する為に空けられた壁の穴のことを言うのですが、山頂に建てられた天主の最上階に狭間を付けたところで、敵との距離が離れすぎて戦闘時における敵を攻撃するための効果はまったく期待できないので、この狭間戸とは寺院建築において使われる、桟唐戸の下の段の枠間内部に格狭間の装飾が付いた、格狭間戸の省略形で、この格狭間戸に黒漆塗りの鉄の装飾が取り付けられていた、と考えられます。

天井の絵については、「いずれも黒漆なり」、「金天井、格の内にて花鳥つくしなり」と、書かれる事から、黒漆塗りの格天井の枠の中に、金箔地に極彩色で、花鳥の絵が画かれているものと思われます。

宮上茂隆氏は「国華」999号の中で、「最上階に花鳥という平凡な画題があったとも考えられないであろう。」として、この部分の書き込みを天守指図の信憑性に問題のある証拠として挙げています。 この「最上階に花鳥という平凡な画題があったとも考えられないであろう。」という考え方は「逆説の日本史」において井沢元彦氏も踏襲しているのですが、そもそも花鳥という画題は、京都御所で最も神聖な部屋とされる、剣璽の間においても使われているものなので、安土城天主の最上階に花鳥の絵が画かれていても、最も重要な部屋の画題として、建築史・絵画史的には何の矛盾も無く、宮上氏が「考えられないであろう。」と書いている根拠が、私には考えられません。

■ 画題の配置

画題の書きこみを、東南の角柱から時計回りに紹介します、

(この順番は一般的な柱立ての順序です)

| 天守指図原文 | 天守指図画題 | 安土日記 注釈 |

安土日記 本文 |

|

| 南 東 |

ふっき しんのう |

伏羲 神農 |

南伏儀神農 皇帝 |

三皇五帝 |

| 南 西 |

くわうてい | 黄帝 | ||

| かうし | らうしの誤記? | 西文王老子 北二太公望 |

||

| 北 西 |

ふんわう くるまにて 御なりのていなり たいこう方へ ちょくしノていなり |

文王 太公望 |

||

| 北 東 |

しゅこうたんひけをあらふていなり | 周公旦 鬚を洗う | 商山四皓 | |

| しつてつ | 十哲 | 東二 孔子七賢 |

七賢 | |

| 孔門十哲 | ||||

| 東 南 |

かうし | 孔子 |

■ 画題考察

☆ 時代順の配列

七重目の画題は、建築において始めに柱が建てられる、東南の角柱から、時計回りに、おおむね時代順に、並べられています。

一見、時代順に並ばない画題は、各資料に上げられる12の画題のうち、老子・商山四皓・十哲・七賢の4つなのですが、これらの4つの画題のうち、

老子は、道教の祖としての神仙、太上老君の図と考えれば、太上老君は広成子として世に現れ黄帝に教えを説いた事になっているので、黄帝の隣でも時代的に矛盾しなくなり。

七賢も、安土日記本文に、三皇五帝・孔門十哲・商山四皓と、四字熟語で並べられた後に、竹林七賢ではなく、七賢とのみ書かれている事から、この七賢は竹林七賢ではなく、孔子の説いた論語に出てくる、周の七賢とも考える事ができ、周の七賢であれば、これも時代的に矛盾しなくなります。

残り2つの、商山四皓は、天守指図には周公旦と書かれ、十哲は、安土日記では七賢に当てられています。 この部分の画題が、周公旦と周の七賢であると考えれば、この世の始まりに存在し、易の基本の八卦を作った伏羲から始まって、儒教の祖であり、十翼を作って易を大成した孔子まで、画題がすべて時代順に並ぶ事になります。

☆ 易の関係者

七重目にかかれる人物のうち、伏羲が八卦を作り、神農や黄帝の世に六十四卦に広がり、文王が卦辞{占いの大まかな判断}を、周公旦が爻辞{占いの細かい判断}を作り、孔子が十翼を著して周易が大成したそうなので、七重目の四つの角にはすべて、周易の成立にかかわった人物が配置されている事になります。

信長公記には、周公旦ではなく、商山四皓とされているのですが、他の三つの角にはすべて易の関係者が時代順に並んでいる事から、商山四皓ではなく、周公旦の図が書かれていた可能性のほうが高いと考えられます。

商山四皓と周公旦の2つの画題を、絵の構図から考えると、周公旦図は、えらい人が、前に盥を置いて髪を洗っている所に、賢人が面会にやって来る場面で、商山四皓図は、えらい人の所に、四人の隠者が面会にやって来る場面なので、それぞれの図は、えらい人が座っているか、髪を洗っているかの違いしか無く、中国故事に疎い人が見れば、ほとんどど同じに見える為に、周公旦図の画題が、より一般的な商山四皓図と誤解されたものと考えられます。

☆ 画題の連続

天守指図、七重目の、西北部分の画題は、「文王 車にて 御成りの体なり、太公望へ 勅旨の体なり」と書かれていて、釣りをする太公望のもとに、文王が、占のお告げによって車で会いに来る場面を、隣り合った2つの絵が、一続きの連続したものとして画かれていたと考えられます。

南西は、世界の始まりから存在するとされる、太上老君としての老子が、広成子として世に現われ、黄帝に教えをさずけた場面を考えれば、隣り合った2つの絵が連続します。

南東は、平井良直氏の考察に依れば、孔子の欹器を観る図と、伏羲の八卦を画する図とされ、伏羲の作った易の八卦と、易で最上の徳とされる謙徳を表す欹器の2つで、易の心髄を表していると考えれば、画題が連続していると考えられます。

残る東北部分においても、隣り合った2つの絵が連続していると考えれば、周王朝の宰相である周公旦の所に周の七賢が、やって来る図がふさわしく、十哲図ではなく七賢図であったと思われます。

この部分、天守指図には十哲と書かれ、安土日記には七賢と、違った画題が書かれているのですが、孔門十哲図で画かれる賢人は合計11人、商山の四皓と七賢を合わせて賢人が同じく11人になる事から、本来かかれていた東北部分の画題は周公旦図と、周の七賢図で、絵に画かれた賢人の数が合計11人であった為に、画題が誤解されたものと思われます。

2006年1月9日

23:18:13

■天守指図

指図と天主台

記録が無い!

吹き抜けの噂

抹殺された噂

十七畳の部屋

十二間と畳

いしくら

二重目

三重目

四重目

五重目

六重目

七重目

■安土城

復元案

安土城とは・・

安土日記

天守指図

宣教師の記録

大聖堂

日本建築史

宗教

天主復元案

掲示板

bbs書庫

参考文献

サイトマップ

摠見寺復元案

トップページへ

[作者紹介] [掲示板] [bbs書庫] [リンク] [参考文献] [付録・資料室] [トップページへ]

このページのTOP

次のページ

http://www1.asitaka.com/index.htm