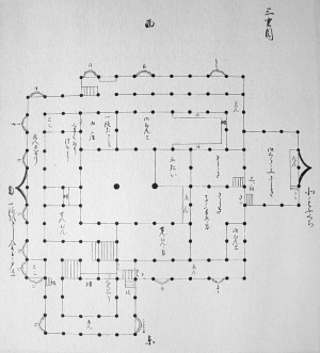

天守指図考察 ―― 三重目

安土城天主の2階です。 ■ 基本構造

ここの階は、4間X6間の母屋に、2間幅の庇の付いた基本構造に、幅1間の裳層を付けた形が基本になって、その、基本構造から、東・北・西に張り出しが設けられた形になっています。

☆ 床面に高低差のある、2階の間取り

階段の書きこみや長さから考えて、東側の、門の上座敷の張り出し部分が、2階の基準床面より、棚の高さだけ低くなっていて2階でいちばん低く。 次に、安土日記に2段の広縁と書かれる西の張り出しが2階床面より一段低く、 御座の間が一段高く、北側の倉の上座敷が、2階階高の3分の1ほど2階基準床面より高いものと思われます。

☆ 天主の階高復元の基準階

安土城復元案では、この階の構造から天主の高さを推定しています。

と 言うのは、指図東側部分の張リ出している部屋を見ると、 部屋の西側に くど囲炉裏と棚が作られていますが、この棚が一階へ下りる階段の下り口にはみ出してかかれていて、この部分、指図ではあまりはみ出しているようには見えないものの、実際に棚や

くど囲炉裏を作るには二尺ほどの幅が必要になるので、この部分に高低差が無いと仮定すると、階段を昇りきった先に階段幅の四分の一ほど棚の壁がはみ出している状態になり、これでは間取りの構成としては少しおかしいので、この部分には約七尺の高低差があって (一般に棚の標準高さは床から鴨居までで、鴨居標準高さは柱間と同じ)、棚は他の部分に干渉しないように、2階

階段降り口廊下の床下で、階段と一階廊下の天井裏に作られていると考えられます。

以上の事から、一階の階高は、一階廊下高さ+棚の高さ七尺と考えられ、一階の主階段の長さが2間で、西側の張り出し部分にある信長用お成り階段?の長さが1.5間なので、主階段の昇り口から1間上った先の天井部分におさめられているはずの2階の廊下の床を支える梁に頭をぶつけない程度の急傾斜の階段で、なおかつ西側の信長用

御成り階段が1.5間の長さでも昇降が十分可能な程度に緩やかな傾斜という2つの条件が均衡する範囲の高さが1階の階高という事になり、すべての階における主階段の標準的な傾斜角度が推定でき、そこから各階の階高推定値を推定しています。

以上の事から、一階の階高は、一階廊下高さ+棚の高さ七尺と考えられ、一階の主階段の長さが2間で、西側の張り出し部分にある信長用お成り階段?の長さが1.5間なので、主階段の昇り口から1間上った先の天井部分におさめられているはずの2階の廊下の床を支える梁に頭をぶつけない程度の急傾斜の階段で、なおかつ西側の信長用

御成り階段が1.5間の長さでも昇降が十分可能な程度に緩やかな傾斜という2つの条件が均衡する範囲の高さが1階の階高という事になり、すべての階における主階段の標準的な傾斜角度が推定でき、そこから各階の階高推定値を推定しています。

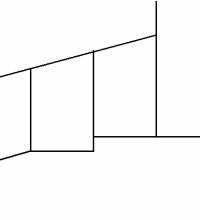

西側の、二段の広縁は、信長が1階の対面所裏から、2階の対面所の後ろへ登るための、御成り階段を取りつける為につくられた張り出し部分で、わざわざ二段に段差をつけて作られているのは、外側に張り出した分だけ、2階の屋根が下がって来て、窓の納まりが苦しくなったり、廊下の標準天井高が取れない関係で、一段床を下げてある、と考えられ、つまり2階の階高は、2階の座敷の天井の高さがぎりぎり取れる範囲で低めにおさめられていたと考えられます。

☆ 屋根の納め方を推測させる部分

普通と、変わっているのが、東南にある1間×1間の角に柱の立っている「とこ」と書き込みがされた部分で、信長が外を眺める為の場所であったり、何かを飾る「床の間」であった場合、手前の角に柱を立てる必要は無い、と言うより、あると邪魔なのですが、ここの構造と、発掘された流れに対して66°の角度のある軒瓦を併せて考えると、一階の屋根構造の都合で、この部分が一段床が高くなって、角に柱が必要になったと思われます。

また、北西の、馬の牧絵の間は、安土日記に「絵のふりたる」と、書かれるような、部屋の内部に張り出す納戸が設けられています。 この、何も部屋の中に納戸を張り出さなくても良いのでは、と思われる不可解な構造も、上の階の、茶室の外壁に付けられた、四重目の破風の書きこみと併せて考えると、倉の部分に伴う二階屋根構造の都合で、納戸が部屋の内部に張り出していると思われます。

☆ 3階へ上がる階段

3階へ上る階段を、内藤説では、図面の通りに復元しようと試みていますが、天守指図に描かれる3階に上がる階段は、上り口が1間幅で1.2間ほどの長さの直線で、3階部分では半間より少し広めのL字型の階段に描かれ、これでは、階段の納まりがあまりに窮屈で、急傾斜すぎる、というかこの図面のままでは設置不可能です。

そこで、階段の東隣をみて見ると、くど囲炉裏部分に意味の無いムダなスペースがあいていたりします。 ということは、この部分、原図では1間東に階段が書かれてあって、原図において、くど囲炉裏と階段が重なって書かれていたものを、書き写した人が、階段の途中にくど囲炉裏があるのはおかしいと考えて、現在の形に書き換えた物と考えられます。

たしかに普通に考えれば、階段の途中に くど や囲炉裏があるのは、おかしな構造ですが、2階の床面と、門の上座敷に七尺の高低差があれば、階段部分の床下に、くど囲炉裏を納められるので、この図面は、大工の描いた原図を、立体的な構造が理解できない素人が一見まともな構造に書き直した物と推測できます。

■ 部屋の用途と配置

☆ 会所・白書院

2階の南側に並ぶ部屋は、1階と同じ形の対面所で、3階にも対面所と思われる部分が南側にあるので、指図の2階部分は、江戸城における2番目の対面所である白書院にあたる部分だと思われます。

この対面所部分、上段向って右側に御座の間、奥に納戸が作られ、室町時代の六間取りなどでおなじみの、

寝室としての納戸>>居間>>対面所。

という定式どうりの構造で部屋が配置され、納戸と居間の境には、普通、帳台構えが設けられているので、安土日記に言う「(納戸の)口の八畳」の口(くち)とは、この帳台構えの事を表現していると思われます。

また、2階には、くどいろりの有る部屋や、舞台が作られていることから、室町将軍邸における、二階建て会所に相当する、饗宴を行う部分であったと考えられます。

2006年1月5日

23:31:20

■天守指図

指図と天主台

記録が無い!

吹き抜けの噂

抹殺された噂

十七畳の部屋

十二間と畳

いしくら

二重目

三重目

四重目

五重目

六重目

七重目

■安土城

復元案

安土城とは・・

安土日記

天守指図

宣教師の記録

大聖堂

日本建築史

宗教

天主復元案

掲示板

bbs書庫

参考文献

サイトマップ

摠見寺復元案

トップページへ

[作者紹介] [掲示板] [bbs書庫] [リンク] [参考文献] [付録・資料室] [トップページへ]

このページのTOP

次のページ

http://www1.asitaka.com/index.htm