天守指図考察 ―― 五重目

天守指図考察 ―― 五重目

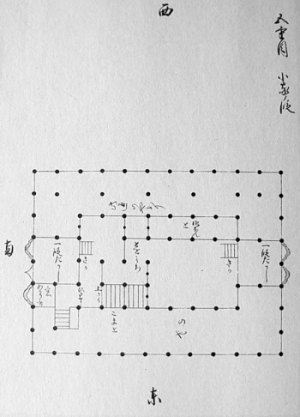

安土城天主の4階、大入母屋にあたる小屋の段です。 ■ 大屋根は南北棟

東西に長く、「この通のや有り」と書かれている事から、南北棟の大屋根があり、入母屋破風の妻の部分に、座敷が作られていたと思われます。

■ 小屋の段は、写し間違い

☆ 一見まともで奇妙な構造

この階を、内藤説では図面の通りに復元しているために、 下の3階から上ってくる階段がクランク状に曲がり、3階の座敷内部の棚の前、長押の上の部分にはみ出していて。 階段の下半分は梯子並の急傾斜で、踊り場をはさんだ上半分がほとんど高さのない緩傾斜という、変な構造の階段になっています。

また、南北の座敷の外壁が四階壁面と同じ位置にあるので(普通は垂木を支えるために少し奥にはいる)、入母屋屋根の破風の下軒を支える構成が苦しくなっています。

さらに、この図面そのままでは、八角の段への階段長さが四間近くにもなり、階高とのバランスで、構成に無理が生じています、このため、内藤説に基づいて作られた模型では、八角の段へ登る階段の、下半分の長さを、図面に書かれる長さより、大幅に短くして解決していますが、これらのおかしな点は、一般的な初期天主と同じように、破風の壁面が一間奥に立っている状態に復元すれば全て解決します。

☆ 一見おかしい、まともな構造

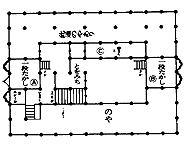

破風の壁面を一間奥に入れて、窓が壁の1間内側にあるという、平面図で考えるとおかしな構造に復元すると、入母屋破風の下軒部分の、垂木が1間奥に引き込まれるため、楽に支えられるようになり。 3階から小屋の段に上る階段が、3階の座敷内部にはみ出したり、クランク状に折れ曲がったりせずに直線で構成でき。 とうみちが、吹き抜け中央上部に収まることになって、石倉から伸びる、二本の大柱の延長の柱が、直接八角の段を支えることができるようになり、また、とうみちの壁が八角の段の中央の下に位置するので、八角の段を支える構造として、バランスが良くなります。

さらに、八角の段への階段長さが短くなることによって、小屋の段から、八角の段に上る階段が、図面のとうりで、天井に頭をぶつけない程度に収める事ができます。

☆ 訂正のつもりで大間違い

これらの事から、指図の小屋の段の部分は、原本から写す段階で書き間違いがあったと推測出来るのですが、どうして、このような写し間違いが起きたのでしょうか?。

私は、この指図が素人によって書き写されたために、壁の一間内側に書かれた破風の内側の窓が壁の位置に移動修正されたためである、と考えます。

というのも、1間内側に建てられた入母屋破風に窓が付いていた場合、平面図では、壁が二重にかかれ、内側の壁に窓が付けられるように書かれているのですから、入母屋破風の構造を理解していない素人が図面を見た場合、窓の無い壁の内側に窓が付いている、 つまり、部屋の窓を開くと目の前に壁が有る状態を図面から想像して、その誤った理解から、図面を間違いと思いこみ、窓を外側の壁の位置に書き換えてしまったのではないかと考えられます。

■ 窓明かり取り

南端の部分の四角く囲まれた部分には、「窓明かり取り」と書きこみがされていますが、窓が明かり取りの為にあるのは当たり前の事で、他の部分の窓には、当然の事ながら、特に「明かり取り」、との書き込みはありません。

この事から、この注意書きは、隣にかかれる火灯窓に対する説明ではなく、書きこみの有る部分の、四角い枠に対しての説明書きで、松本城に見られるような、床の張っていない室内の天窓を表す書き込みであると思われます。

2006年1月9日

21:42:04

■天守指図

指図と天主台

記録が無い!

吹き抜けの噂

抹殺された噂

十七畳の部屋

十二間と畳

いしくら

二重目

三重目

四重目

五重目

六重目

七重目

■安土城

復元案

安土城とは・・

安土日記

天守指図

宣教師の記録

大聖堂

日本建築史

宗教

天主復元案

掲示板

bbs書庫

参考文献

サイトマップ

摠見寺復元案

トップページへ

[作者紹介] [掲示板] [bbs書庫] [リンク] [参考文献] [付録・資料室] [トップページへ]

このページのTOP

次のページ

http://www1.asitaka.com/index.htm